一、课程简介

课程名称:种子学

课程性质: 专业核心课,专业必修课

教学对象:农学专业大三学生

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话精神和中央、省委相关文件精神,坚持社会主义办学方向,仅仅围绕“培养什么人、怎么培养人,为谁培养人”这个根本问题,落实立德树人根本任务,形成全员、全过程、全方位育人格局,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

《种子学》是农学专业的核心课程之一。在课程教学中加强生态文明教育,引导学生树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。要注重培养学生的“大国三农”情怀,引导学生以强农兴农为己任,“懂农业、爱农村、爱农民”,树立把论文写在祖国大地上的意识和信念,增强学生服务农业农村现代化、服务乡村全面振兴的使命感和责任感,培养知农爱农创新人才。

《种子学》课程思政元素设计

课程章节内容 | 思政教学切入点 | 课程思政元素 |

第一章 绪论 | 我国《种子学》的发展历程;以《种子学》任务和内容为切入点 | 弘扬爱国主义为核心的民族精神;激发专业情感和学习兴趣,培养学生“大国三农”意识,以强农兴农为己任,保障国家粮食安全,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手里 |

第二章 种子的发育与形态构造 | 种子的内部构造胚的结构 | 培养学生树立远大理想,心怀远方 |

第三章 种子的化学成分及利用 | 种子“可食可种,方为大用” | 引导学生全面发展,培养学生责任感和使命感,鼓励学生投身振兴新农村的光荣使命 |

第四章 种子的休眠 | 种子休眠的意义 | 培养学生潜心、专注、不骄不躁的学习态度,等待时机,养精蓄锐,厚积薄发 |

第五章 种子活力、劣变和寿命 | 高活力种子在生产上的意义 | 培养学生树立积极向上的世界观、人生观和价值观,生机勃勃,盎然向上 |

第六章 种子的萌发 | 种子萌发的过程 | 培养学生有担当的职业精神,义无反顾,只为初心 |

第七章 种子加工处理生物学基础 | 种子清选目的及意义 | 鼓励学生树立适应时代与社会发展的思想,培养学生的良性竞争意识 |

第八章 种子贮藏生物学基础 | 种子贮藏期间的管理 | 培养学生树立“敬业、精益、专注”的专业信念 |

第九章 顽拗型种子生物学 | 顽拗型种子贮藏方法 | 鼓励学生勤于思考,勇于创新,培养学生百折不挠,迎难而上的作风 |

第十章 种子科技新进展 | 种子增值新技术的现状及发展趋势 | 鼓励学生勇于攀登科技前沿,敢于创新,培养学生牢固的专业思想和爱岗敬业精神。 |

将耕读教育作为落实“立德树人”的根本任务,强化知农爱农情怀教育的重要抓手,让学生实地参与农耕劳动,树立劳动观念、丰富劳动体验,增强劳动品质。历练和锻造学生心系“三农”,情牵“三农”,行为“三农”的责任感与责任与情怀。结合专业课程特点,积极开展劳动实践,如种子的处理与播种、水稻拔秧、插秧、杂草识别等专业劳动项目。

在教学过程中,体现学生主体作用,采用讨论、问答、引导启发、案例教学、实践教学、视频教学等多种教学方式,同时借助学习通、雨课堂等网络平台开展线上课程建设使学生能在课前预习、课后复习,结合慕了视频,加深对知识点的理解,不但能激发学生的学习积极性,还能锻炼学生综合表达能力,自主学习能力,丰富了专业知识。

二、教学案例

(一)教学设计

1. 教学内容:

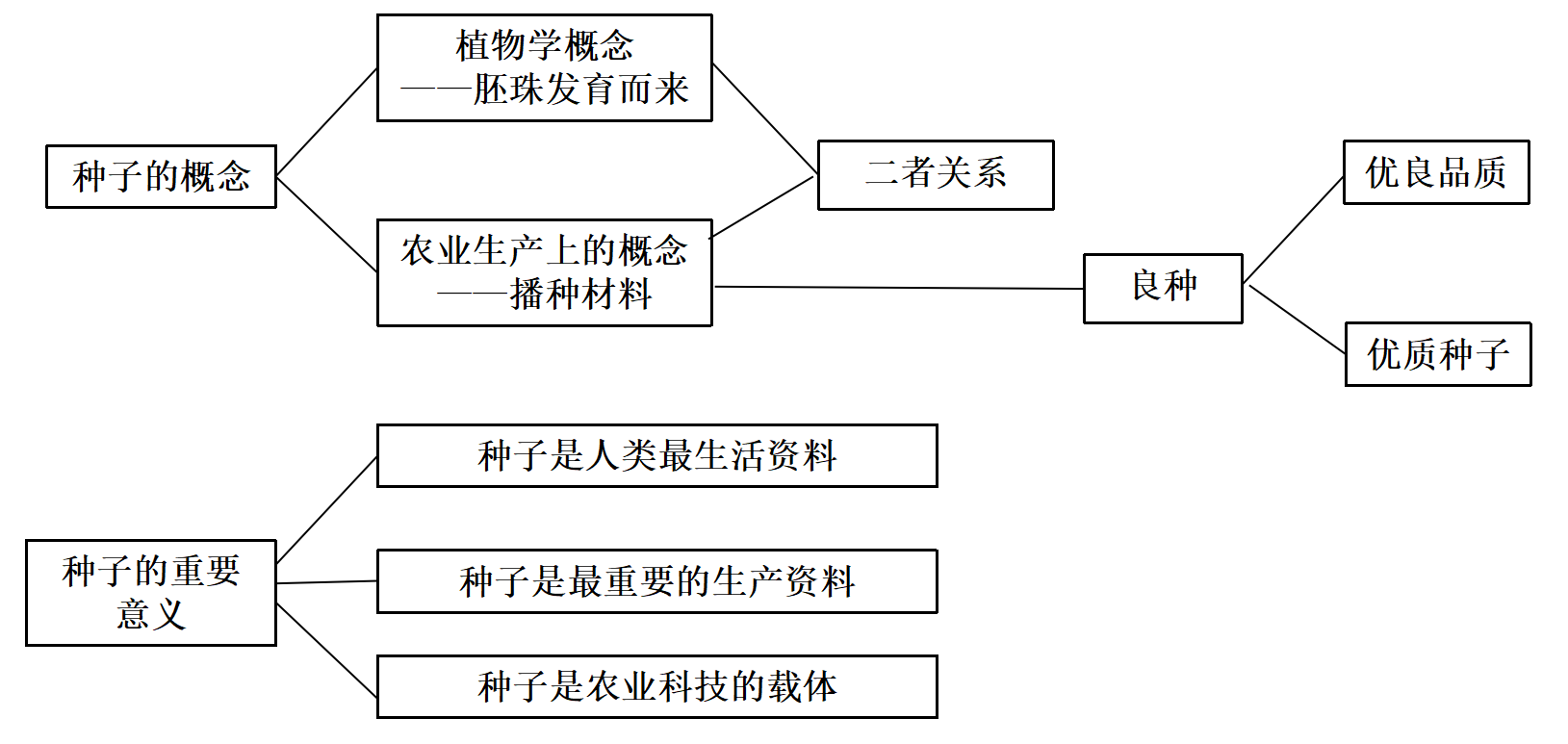

(1)知识点1:种子的重要意义及概念

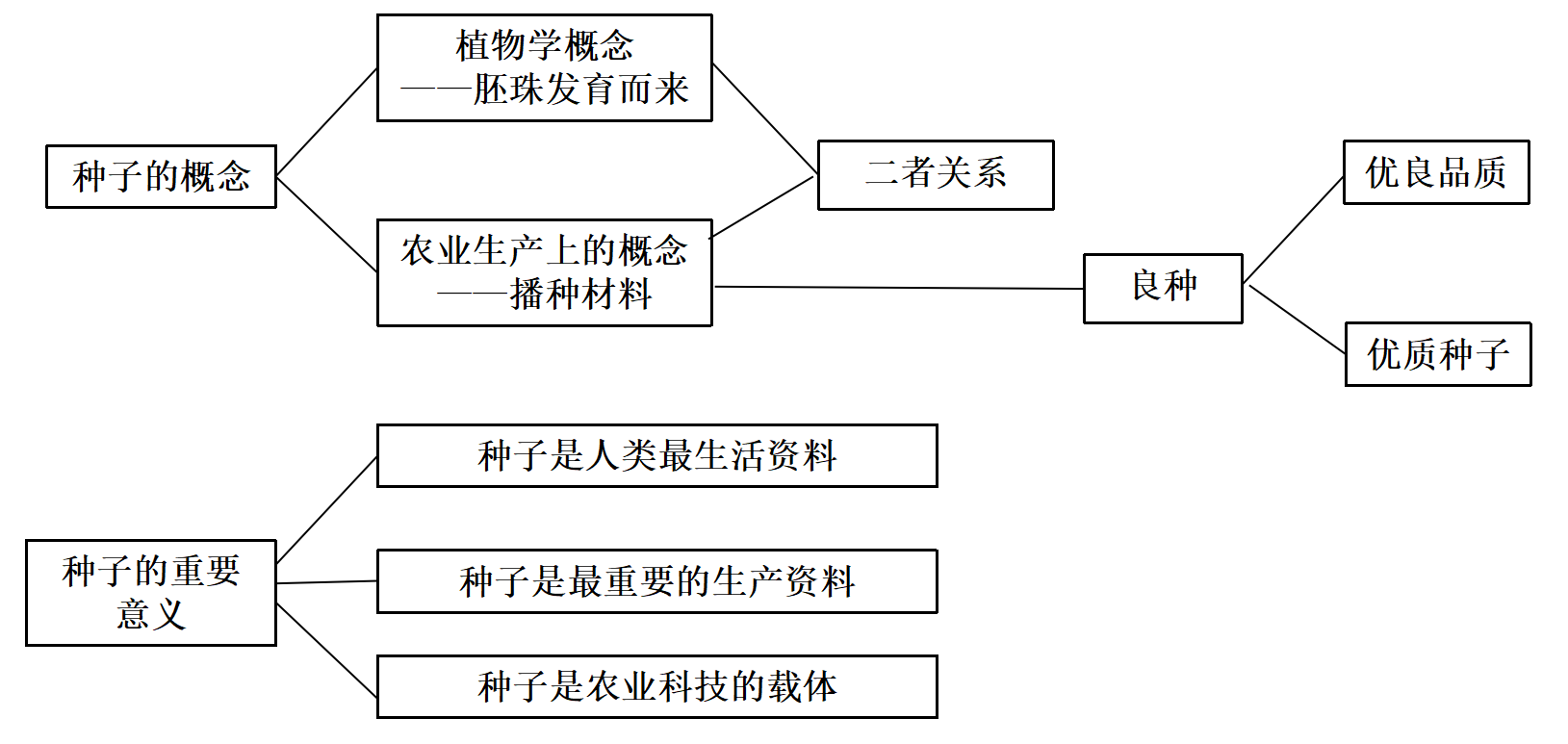

(2)知识点2:《种子学》的发展历程

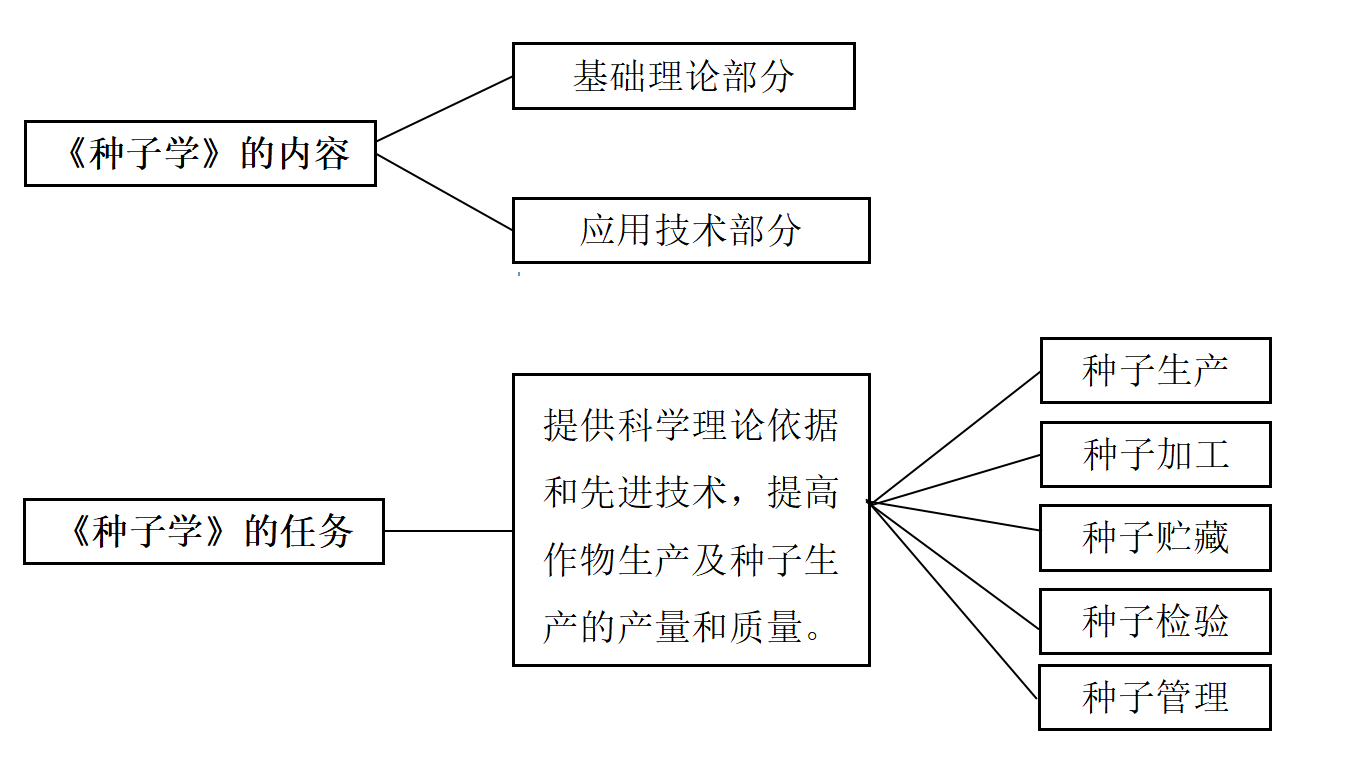

(3)知识点3:《种子学》的任务和内容

2. 教学目标(知识、能力、价值)

(1)知识目标:理解种子的重要意义,了解种子学的发展历程,明确《种子学》的任务和内容;

(2)能力目标:运用掌握的专业知识,能分析农业及种业的发展趋势。

(3)价值目标:树立学生正确的人生观、价值观,真确理解自身的社会责任,激发学生专业学习积极性和“三农”情怀;鼓励学生吃苦耐劳、百折不挠、自强不息的工匠精神。

3. 思政教学材料

(1)材料一:我国粮食安全面临的新形势

耕地资源趋紧。耕地是粮食生产的命根子。全国人均耕地面积1.36亩,人均耕地面积仅相当于澳大利亚(28.56亩)的1/21,加拿大(18.18亩)的1/13,美国(7.05亩)的1/5。耕地质量不高,耕地保护不到位,城市发展、基础设施建设等占用耕地,耕地“非农化”“非粮化”挤占粮食产能,这些因素均给粮食安全带来了隐患。

消费结构升级。调查显示,1985年至2019年,城镇居民家庭口粮消费从人均每年208.35千克减少到110.6千克;年肉类消费从24千克增加到36千克,禽蛋从8.8千克增加到11.5千克。农村居民家庭口粮消费从每年人均257.4千克减少到154.8千克,肉类消费从12千克增加到32.4千克,禽蛋从2千克增加到9.6千克。我国粮、菜、肉比例由过去的8:1:1到现在的4:3:3,主食消费越来越少,肉蛋奶、蔬菜消费越来越多。猪肉耗粮系数是2.55、牛羊肉是2.18、禽肉是2.23,这意味着我们需要用更多的粮食来发展畜牧水产和蔬菜。预计到2035年,我国的年均粮食需求将由现在的7亿吨增加到8.5亿吨。

粮食进口风险增加。2021年粮食进口总量达到创纪录的1.6亿吨,占我国当年粮食产量的26%、占世界贸易量的40%,粮食进口量越来越大。大宗粮食进口具有极高风险性,有钱不一定能买到,遇到灾害、疫情、战争等突发事件,各国就先捂住自己的“粮袋子”。

(2)材料二:我国农业发展的阶段

农业1.0:是人力与畜力为主的传统农业,是农业社会的产物。手工工具和畜力是对人类体力劳动的有限缓解,它并没有从根本上把人类的生产活动从繁重的体力劳动中解放出来。

农业2.0:是以机械化为主,同时伴跟着一些农场的呈现,农业开始呈现种养殖等大户。通过运用机械机器而替代了传统农人的部分作业,也改善了部分“面朝黄土背朝天”的状况。

农业3.0:是以现代信息技术的应用和局部生产作业自动化、智能化为主要特征的农业。通过加强农村广播电视网、电信网和计算机网等信息基础设施建设,充分开发和利用信息资源,构建信息服务体系促进信息交流和知识共享,使现代信息技术和智能农业装备在农业生产、经营、管理、服务等各方面实现普及应用。与机械化农业相比,自动化程度更高,资源利用率、土地产出率、劳动生产率更大。

农业4.0:是资源整合、数据驱动的智慧化农业时代。跟着土地流转,农业土地规模化程度加深,资源集中于少部分专业的农人手中,运用物联网、大数据、人工智能等技术完结无人化的管理。农业4.0中现代信息技术的应用不仅仅体现在农业生产环节,它会渗透到农业经营、管理及服务等农业产业链的各个环节,是整个农业产业链的智能化,农业生产与经营活动的全过程都将由信息流把控,形成高度融合、产业化和低成本化的新的农业形态,是现代农业的转型升级。

(3)材料三:袁隆平与海水稻

海水稻:可以种植在海滨滩涂或内陆盐碱地,具有一定的耐盐碱能力,适用于盐碱地种植生产的水稻品种。从严谨的科学定义上来说,海水稻应该被称为耐盐碱水稻。2017年9月28日,青岛海水稻研究发展中心对300多份测试材料中选取4份表现较好的材料进行现场测评,4个水稻材料均在400公斤以上,表现最好的杂交稻组合估算理论亩产量为620.95公斤。

中华拓荒人计划:2018年5月28日青岛市城阳区政府在上马街道举办了首届“海水稻插秧暨中华拓荒人计划”启动仪式,他们将“开拓亿亩荒滩,增加亿亩良田,多养活一亿人”作为拓荒人的梦想。在仪式上象征着“中华拓荒人”精神的秧苗就由袁隆平院士亲手传递。2020年6月,袁隆平院士在山东青岛举行的海水稻插秧节上提出海水稻“十百千工程”计划,即2020年在全国推广海水稻示范种植10万亩,2021年开展盐碱地改良100万亩,力争2022年在全国布局1 000万亩盐碱地改造项目,在国内外进行广泛推广,推进海水稻示范种植,加快实现“亿亩荒滩变良田”。

海水稻走出国门:2017年12月,袁隆平院士领导的海水稻团队受到迪拜酋长办公室的邀请和委托,在迪拜沙漠地区开展水稻生产实验,打造了第一个国际示范项目——荒漠化土地稻作改良人造绿洲研究示范项目。2018年5月26日组织国际专家进行了理论测产,其中YCLJ59最高达到7.80吨/公顷的产量,标志着海水稻团队在迪拜沙漠地区的海水稻试验种植取得了阶段性成功。2018年以来,许多盐碱地较多而且适宜水稻生长的国家纷纷与青岛海水稻研究发展中心联系合作,譬如亚洲的印度尼西亚、韩国、巴基斯坦等国家和非洲的埃及、塞拉利昂等国家。2021年10月1日迪拜世博会开展,海水稻项目作为中国农业的唯一代表参展,助力中国农业与中东地区及世界各国深度交流合作。

4. 教学过程及方法

1)知识点1:种子的重要意义及概念

(1)问题引入

我国粮食安全面临的新形势:1、耕地资源趋紧,人均耕地少,低于世界平均水平,耕地质量不高,耕地保护不到位,城市发展、基础设施建设等占用耕地,耕地“非农化”“非粮化”挤占粮食产能。2、人民生活水平不断提高,消费结构升级。人均肉类、蛋禽类消费增加,这意味着我们需要用更多的粮食来发展畜牧水产。预计到2035年,我国的年均粮食需求将由现在的7亿吨增加到8.5亿吨。3、粮食进口风险增加。大宗粮食进口具有极高风险性,有钱不一定能买到,遇到灾害、疫情、战争等突发事件,各国就先捂住自己的“粮袋子”。还容易被“卡脖子”。

提出问题:中国用世界7%的耕地养活世界22%的人口,而且打赢了脱贫攻坚战,这是中华民族的骄傲,在目前的形势下,继续提高人民生活水平,大力发展以种子为核心的农业,是我们的责任和义务,下面我们就说一说种子的概念、意义及种子学的发展历程和主要任务。

(2)新课讲授

种子的概念及意义→与“思政材料一”结合→树立社会责任感,激发“大国三农”情怀。

2)知识点2: 种子学的发展历程

世界《种子学》发展历程——我国种子学发展历程→与“思政材料二”结合→通过分析我国农业发展几个阶段特点,了解中国农业发展现状和趋势,鼓励学生以强农兴农为己任,保障国家粮食安全,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手里。通过比较欧美和中国《种子学》发展的历史时间和背景,感受中国发展速度,激发家国情怀和学习兴趣。

讨论问题:你认为我国农业目前发展到哪个阶段?我们应该做好什么样的准备?

3)知识点3:种子学的任务和内容

《种子学》的任务和内容——《种子学》的主要内容→与“思政材料一三”结合→通过讲述世界杂交水稻之父袁隆带领团队经不懈努力,成功培育并推广的海水稻,已走出国门,为解决世界粮食问题做出巨大贡献,增加民族自豪感,培养学生吃苦耐劳,爱岗敬业的工匠精神。

(二)课程思政教学成效与反思

本次教学过程紧紧围绕教学目标,以学生为中心,通过案例式、启发式和讨论式教学,引导学生了解目前我国乃至世界的农业、种业发展现状及趋势、于潜移默化中让学生正确认识农业,激发了学生对专业课程学习的兴趣。内容充实,方法得当,思政元素融入自然,能很好地完成预期的教学目标和效果。

“民以食为天,食以种为先”,种子是农业生产的“芯片”,关系到国计民生,重要性不言而喻,因此在讲述本次课程概述的时候,不拘泥于只引用教学内容中提到的材料,还可以将一些最新的研究进展,实时引入课堂,让同学们正确认识传统专业-农学,正确认识农业,并养成关注、追踪科技发展前沿动态的良好职业素养,教学也应与时俱进。