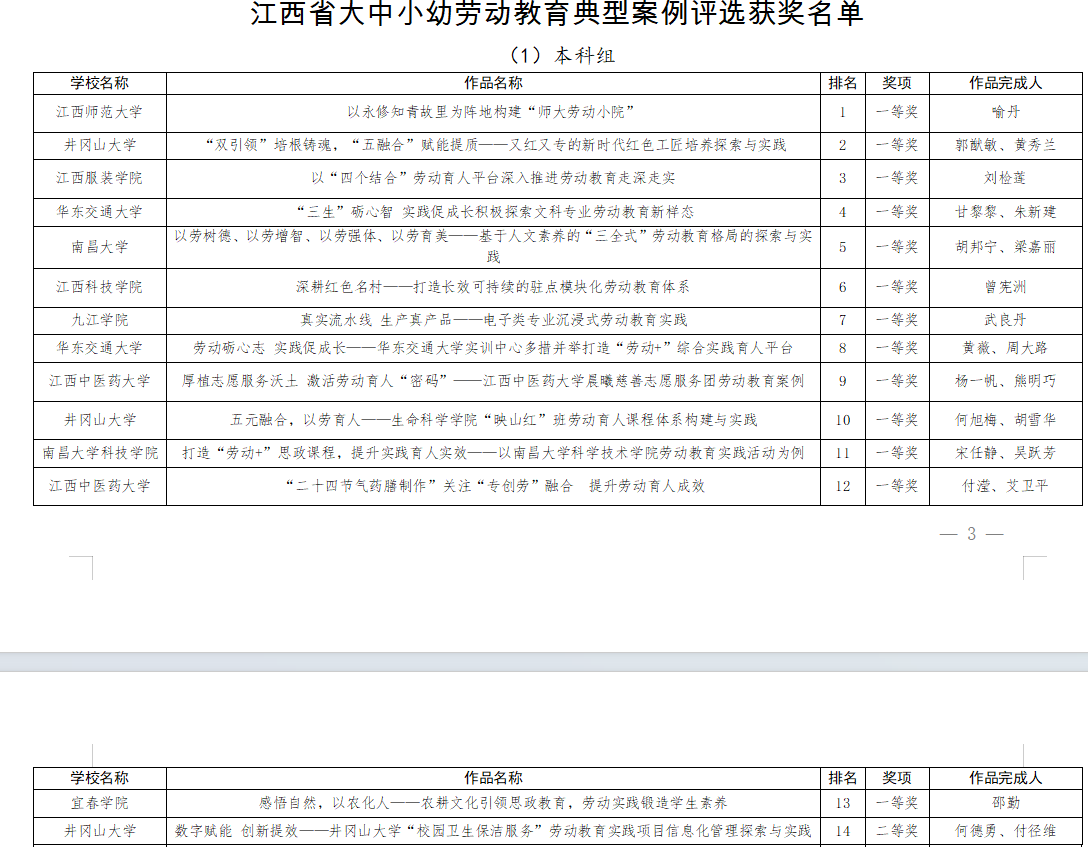

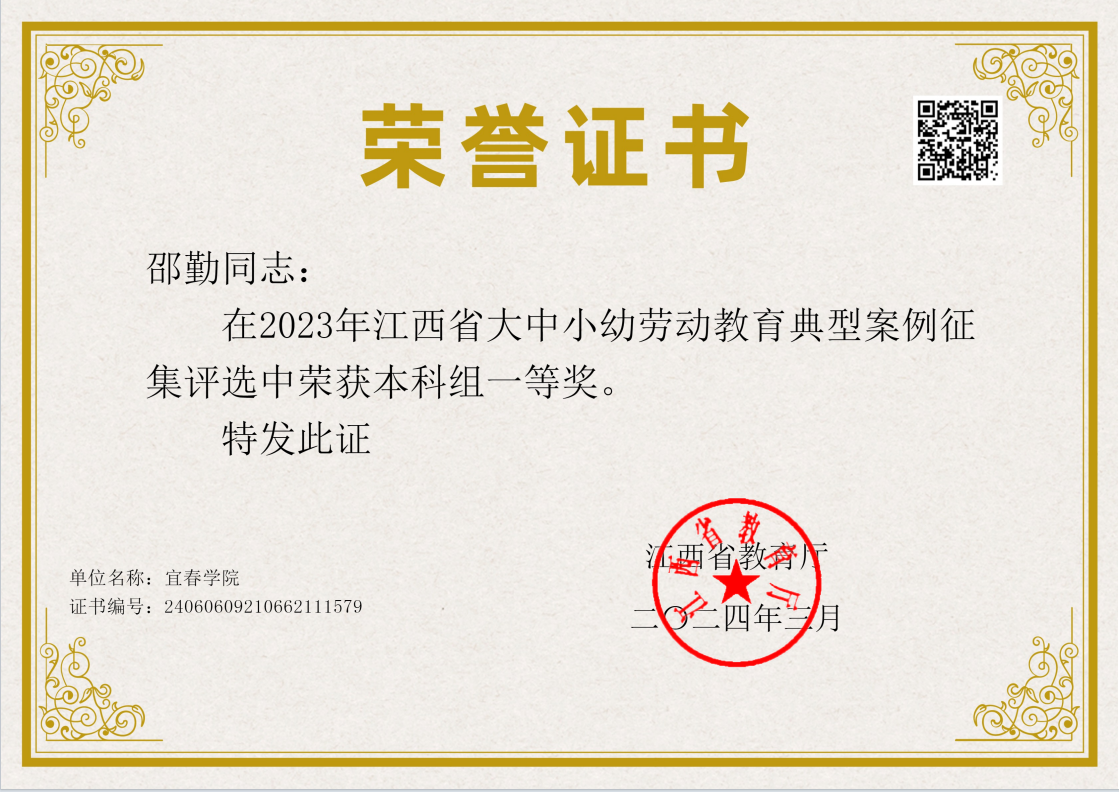

一、案例背景

在涉农高校中,农耕文化的融合是一种新兴的教育与模式。优秀农耕文化是人类生产劳动过程中智慧的积淀与结晶,完美契合了劳动教育的内容要求与目标,体现和蕴含了优秀的生产技术、耕作制度、思想观念、人文精神和道德规范等。高校思政教育是中国优秀传统文化传承的重要载体,将农耕文化与高校思政教育有机融合不仅可以助力乡村文化振兴,同时还可以提高新时代大学生的文化素养和思想境界,还也可丰富高校思政教育的内容和形式,更有助于高效开展思想政治教育工作。

“如何端牢我们自己的饭碗”—聚焦现代种业创新发展和高质量技术技能型人才培养是涉农地方高校工作重点和目标。为了进一步响应国家号召,我们充分发挥学院学科、专业、实践基地“三位一体”优势,推动产学研教融合,推进培养三农领域高素质技术技能型人才,旨在服务地方区域高质量发展。同时,积极探索和实践优秀农耕文化在思政课中的应用,开设思政课与专业课相融合的农耕文化系列课程,建设课程思政教育教学体系,打造深受学生喜爱的一流“金课”和劳动教育-耕读课程,为耕读教育赋予新的模式和内涵,以期为新时代涉农高校思政课教育新模式的探索提供参考。

二、案例概述

通过学院引导、课程联动等模式和形式,创新了多元化-阶段式“农耕文化”育人模式和实践。根据涉农高校教育目标,不断挖掘和探索传统农业文化的深刻内涵,并寻找当前高校思政教育中的切入点,针对不同专业类型的学生进行个性化设计,以“化耕为劳,化读为育”为宗旨,开展以涉农专业课程实践中的生产劳动为主要内容的“劳动教育-耕读教育”,有计划地将优秀农耕文化中的思想理念、生产技术、耕作制度等融入课程实践过程中,形成耕读教育课程,实现对学生专业技能和综合素质的双提升。

结合学科专业特点,形成了依托“蔬菜栽培学”课程为基础的劳动教育专题思政课,实现了将劳动教育结合园艺专业、农学专业以及非农专业的劳育课程。这种模式有效地将“第一课堂”与“第二课堂”深入融合,使学生在专业劳动过程和实践中树立正确的劳动观念、养成良好的劳动习惯,并能够领悟劳动的深刻内涵,我们把劳动教育“思政课”结结实实地上在了田间地头,让学生在劳动过程中体验劳动的价值。

不同于以往走马观花式的粗放型“耕读”模式,我们主要依托“学科+专业+基地”三位一体开展劳动教育实践全过程,构建甜瓜、黄瓜、番茄和草莓等蔬菜的保花保果与植株调整两个系统化的劳动教育模块,课程内容设置非常丰富,且随季节变化而变化,形成了从种植到栽培管理的蔬菜生产过程性劳动体验课程体系——从整地定植到植株调整、栽培管理,再到品尝自己亲手种的番茄和草莓等,让学生在劳动过程中找到生活的态度。

通过劳动教育实践活动-耕读教育,加强学生“爱农、亲农、兴农”思想的塑造与科学价值观的正确培养,引导涉农专业学生进一步坚定服务“三农”思想,提高其事农能力和专业素养,锤炼其“耕”与“勤”的品质;让非农专业学生体验农事、动手实践、感悟自然,在潜移默化中培养和塑造“热爱劳动生活、懂得勤俭奉献、立志奋斗创新”的劳动精神和劳动品质,最终形成了文化引领和实践锻造多层次相融合的“农耕文化+劳动教育”课堂思政理念和育人模式,勤耕力读效果显著。

三、案例实施及成效

1.更新劳动教育观念,营造劳动氛围,让学生“动”起来。

围绕“劳动+课程”开展劳动观念教育,依托学院良好的劳动教育载体和环境,以培养不同专业学生的劳动理念、劳动精神和劳动技能为目标,升级了传统的劳动教育理念及教学方法,针对性地将地方特色农耕文化内涵、生产劳动技能、专业课程实践等方面进行深度融合,通过协调体力、脑力和情感三个维度的劳动教育,有效促进学生身心全面发展和人格的健全。

2.创新劳动教育形式,转变学习方法,让学生“行”起来。

围绕“劳动+专业”开展劳动技能教育,主要针对农类专业学生,将专业课程理论学习与丰富的农训活动,如保花保果、植株调整等栽培技术有机结合起来,让理论知识的学习延展为专业实操技能的掌握,让学生能够深入实践课程,熟知蔬菜生产的各个关键环节,主动适应现代农业产业结构发展的要求。不同于传统劳动课程,劳动教育形式的转变既锻炼专业学生的知识转化能力,也培养学生的劳动品质,让涉农专业学生进一步懂农、爱农,也能为强农兴农贡献自己的青春力量。

甜瓜植株调整技术

黄瓜植株调整技术

番茄植株调整技术

甜瓜人工授粉技术

3.构建劳动教育体系,挖掘劳动内容,让学生“长”起来。

耕读教育是劳动教育重要内容,是五育并举、全面实施素质教育的载体。围绕“劳动+生活”开展劳动品质教育,主要针对我校非农专业学生的特点和专业特性,重新优化和注入新的劳动教育理念,充分挖掘和凝练耕读课程中的德育和劳育元素,寻找合适的着力点和切入点,有效地将耕读体验教育与劳育、德育有机融合,塑造学生“懂关心、会合作、乐分享、爱生活”的良好品质,增强其面对挫折和解决困难的能力,既感受到劳动的艰辛,也体会了生活的乐趣。

在课程内容设置、教学环节设计与实施方面都是以劳育人,构建了合理的劳动教育体系,让学生在具体的蔬菜作物生产实践中,如甜瓜绑蔓、整枝、授粉以及品尝亲手种的樱桃番茄等活动感受传统农耕文化的精髓、劳动的乐趣和丰收的喜悦与幸福,从日常生活出发,让学生进行体验式的劳动,找到找准生活的态度,真正体现劳动教育的价值意蕴,促进其德智体美劳全面发展和健康成长。

整地作畦

樱桃番茄整枝打杈

番茄保花保果

甜瓜整枝绑蔓和授粉

品尝樱桃番茄

四、反思总结

耕读教育具有弘扬优秀传统农耕文化和深化劳动教育内涵的功能和属性,既体现了党和国家对我国传统农耕文化和劳动教育的高度重视,也反映出对思政教育、专业教育理论和实践的创新发展旨归。因此,我们需要在深入剖析“耕育”价值意蕴的基础上,在传承农耕文化、开辟教育模式和路径等方面工作进行有机融合,以发挥其在促进大学生全面发展、实现乡村全面振兴等方面的价值引领作用。

1.厚植“课程思政”教育理念,构建“大思政”的育人格局

高校思政课内容丰富,涵盖了马克思主义的劳动观、职业生活中的劳动道德、人生价值等,我们的工作内容涵盖了专业知识的传递、传统文化的传承和弘扬、劳动精神和意识的培养与发展等,推进了思政课课程内容建设、完善了“大思政”课程体系,凝练了专业课课程思政改革新思路,厚植了“劳动育人”的农耕土壤,为探索劳动育人成为特色专业思政奠定基础。

2.创新“勤耕力读”教育模式,培养“接地气”的时代新人

农耕文化作为劳动教育的重要资源,涵盖了劳动生产技术、专业知识技能等,我们的工作是通过挖掘和创建合理的劳动实践路径,针对性地以地方特色的优秀农耕文化为载体,结合园艺专业、农学专业等相关课程知识,创建有效的劳动教育课程体系和活动途径,以突出劳动专业知识传递和劳动技能教育实践为旨归,进行劳动观教育和劳动教育活动,丰富了现有的教育模式和形式,能更好地让学生实现“强体魄、增智慧、树美德、促创新”的价值目标,筑牢马克思主义劳动观教育主阵地,让传统农耕文化的劳动观教育润物无声,实现了理论认知与实践体验的相互促进,提高了高校思政课的实践性。经过一学年的田间地头上上“思政课”,创新了以“农耕文化+专业教育”为载体的劳动教育实践渗透于各专业思想中,已经把“耕育”作为目前涉农专业课程学习的风向标,尤其坚定了服务“三农”的决心。

附件: